中海储能科技(北京)有限公司(以下简称「中海储能」)近日宣布完成超亿元 Pre-A++ 轮融资。此次融资由蚂蚁集团领投,君恒投资、北京昌平中小企业成长投资基金跟投,资金将主要用于技术研发及产能扩大。「中海储能」历史投资人为红杉中国、源码资本、清流资本和经纬中国。

「中海储能」成立于 2020 年,瞄准规模化长时储能领域,专注于铁铬液流电池技术的研发与应用。其自主研发的铁铬液流电池技术解决了可再生能源大规模并网的消纳难题,产品入选国家能源领域首台(套)重大技术装备名录,获得 " 国家高新技术企业 " 和 " 北京市专精特新企业 " 称号。

近期,「中海储能」宣布中标惠阳区 50MW/300MWh 独立新型储能电站项目,项目总投资近十亿元。目前,「中海储能」已形成以北京总部为核心的全国化产业布局,年产能达 1GWh,规划在多地建设产业基地。

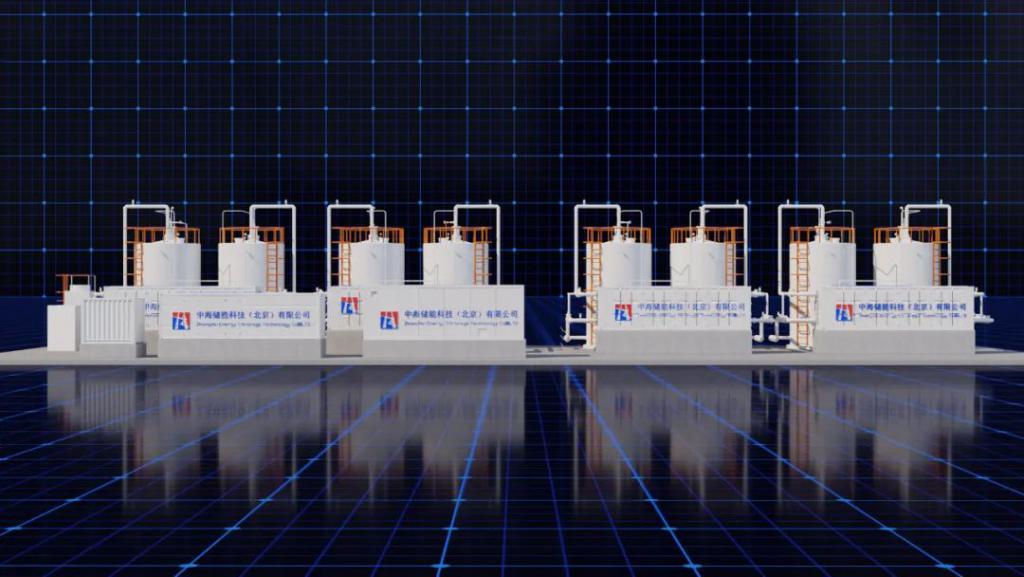

「中海储能」惠阳区储能电站项目

「中海储能」惠阳区储能电站项目

一、交叉学科研发团队,自主突破液流电池技术瓶颈

在新型电力系统加速发展的背景下,风力发电与光伏发电规模持续扩大。受气象条件制约,这类新能源发电存在间歇性特征,直接并网将对电网稳定性构成挑战。因此,需在发电场配套建设长时储能电站,通过 " 储存 - 释放 " 机制实现电力时移。

液流电池基于特殊的构造与工作原理,被视为最适合长时储能的电池技术之一。其中,铁铬液流电池在安全性、环保性、循环寿命、能量转换效率上展现出潜力,但析氢、活性低、成本高等问题,一度制约其商业化发展。

" 液流电池同时包含了传统化工领域的‘三传一反’又引入了电场,是一个非常复杂的耦合体系,单独依靠某一个材料或者某一个技术的调整,很难真正解决析氢和反应活性等问题。"「中海储能」CEO 王屾介绍,「中海储能」通过多年研发,结合了新材料、新工艺及结构的耦合应用,才最终解决了上述难题。

举例来说,电极和双极板是液流电池的两个核心材料。传统碳基电极内部是类似海绵的 3D 空间,同时承担着电化学反应过程和电解液流动通道双重功能,在流动过程中会出现局部的湍流和环流,产生大量析氢。

为了从根本上抑制这些副反应,「中海储能」自主开发了碳布电极,把海绵状几毫米厚的电极改成了不到一毫米厚的布,同时开发设计了带流道的双极板,让电极碳布只承担电化学的反应,把传统的电解液流动通道的功能转移到了双极板的流道上,从而可以控制电解液的流速、流量、方向、流动轨迹,提高反应效率并且抑制析氢。

「中海储能」产品模拟图

「中海储能」产品模拟图

目前「中海储能」交叉学科研发团队拥有电化学、控制、电器等领域顶尖人才。2022 年,「中海储能」开始开发液流电池领域的垂类大模型,现已推出具备推理思维链能力的液流电池专属大模型。

" 现阶段从工艺、材料、结构上看,从面向市场化的角度来说,「中海储能」已突破行业技术瓶颈。" 王屾介绍,2025 年「中海储能」的研发重点和长期目标,是把产品的全生命周期度电成本持续降低。

二、瞄准电网侧独立储能电站,下探铁铬液流电池价格

储能产品成本核算,大致有两个维度:第一个维度是客户比较关心的初期投资成本,即初期建设储能电站时,购买储能设备的投入;第二个维度是储能电站全生命周期每年产生的运营维护费用,尤其对于使用寿命 20 年以上的电网侧、电源侧储能电站来说,需要综合核算全周期的总投入。

王屾介绍,目前市场占有率较高的磷酸铁锂电池在初装成本上更有优势,4 小时的储能时长设备中锂电可以做到 0.6-0.7 元 /Wh。但磷酸铁锂电池使用过程中存在容量衰减,衰减到一定程度后需要更换新电芯,而全生命周期中多次电芯更换将带来运营成本和全生命周期成本的大幅度提高。

而液流电池初装成本略高于锂电池,但所有主设备都有 20-30 年的寿命,不需要对主设备进行更换,每年运营维护成本很低,整体来看部件成本和总投入更有优势,并且随着储能时长增加,成本优势呈指数级放大。

不同的技术路线对应着不同的应用市场。王屾认为,磷酸铁锂电池更适合工商业储能,工商业储能规模、回报周期等要求下,初期成本较低的锂电是比较好的选择。而面向电源侧、电网侧的储能电站,寿命起步是 20 年,在测算全生命周期成本时,初期成本高的劣势会被拉平,液流电池长时储能、安全、可扩展性等优势将凸显。两者在能源转型中形成互补,共同支撑新型电力系统建设。

因此,「中海储能」一开始就瞄准了电网侧独立储能电站以及源网荷储一体化这两个场景。" 我们判断未来几年,在中国市场会孕育出海量的独立储能电站以及源网荷储一体化项目和需求。" 王屾相信,需求背后是三大趋势的推动:新能源的装机发电量持续提高、电力现货市场电价差扩大、电网侧的调频调峰等辅助服务需求增加。

而在市场竞争中,产品始终要做的,是在追求本质安全的前提下,实现全生命周期度电成本最低。

对此,「中海储能」从原材料和综合设计两大决定产品价格的核心要素着手。在原材料端,实现了整个体系内百分之百的国产替代,并且不断通过新研发的配方、新的生产工艺来实现原材料的降本生产。以电解液为例,「中海储能」的度电成本已下降至 2020 年的一半。

在设计方面,优化了整个系统模块结构。传统液流电池把功率模块甚至电解液罐都装到集装箱里,导致集装箱设计在成本中比重较高。「中海储能」针对场站式应用,取消了集装箱结构,通过其他保温方式来节省成本,同时,针对这种场站式系统,全面引入了余热回收系统,使得业主收益提高 5% 到 10% 左右。

三、迎接储能良性发展 " 元年 ",年内签约项目金额有望超 10 亿

今年 2 月,国家发改委、国家能源局下发《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》,对于储能行业而言,其中最为重要的一点是叫停了 " 强制配储政策 "。

" 强制配储政策 " 曾是储能市场发展重要驱动力,在一段时间内催生了中国储能市场的快速增长,为新能源的建设铺垫根基,然而,也导致了业主在投资储能时仅将其当做成本看待,后期甚至出现了建而不用、低价内卷等现象。有专家分析," 强制配储政策 " 取消核心在于通过市场化机制解决电力系统灵活性不足的痛点,推动储能行业从 " 强制配储 " 到 " 按需配置 " 转变。

" 我们认为,2025 年这个政策出台之后,业主会真正主动去思考选用什么储能技术路线,并且建成以后要思考怎么去运行、要靠什么去获取收益,以及最终要真实地去产生各类交易、产生收入。这样的话,储能才真正步入了一个完整的经济闭环。" 王屾以此判断,对于深耕研发、技术路线的企业将真正开启储能发展的元年,获得良性的发展机会。

从 2025 年开始,「中海储能」正式进入全面产业化阶段,开始承接电网侧和用户侧大项目。王屾预计 2025 年签约金额可达数十亿级,2026 年预计翻倍。

随着 AI 算力的不断激增,AI 数据中心的能耗巨大且需要长时间的稳定电力支持。长时储能技术,尤其是液流电池成为解决这一问题的关键。液流电池具有长循环寿命、高安全性和可扩展性强的特点使其可以根据 AI 数据中心的具体需求灵活配置。此外,液流电池的循环次数可达 2 万次以上,日历循环寿命长达 20 年,能够与数据中心的长期运营需求相匹配。

「中海储能」怀来云数据中心项目

「中海储能」怀来云数据中心项目

面对快速增加的交付需求,王屾认为难点在于产品批量化的精度控制以及上游供货商的配套能力。精度控制上,从 2022 年开始,中国机械科学研究总院就全程参与到「中海储能」的产品设计、新材料开发中,定制了一套全数字化的智能工厂,真正实现了从单电池、电池堆到整体系统模块全流程的可测可控,确保了产品的装配精度和一致性在出厂时就能达到很高的水平。

上游供货商配套能力方面,「中海储能」要求单一材料至少保证 3-5 家合格供方,并且每一个合格供方都要经过严格的审厂、小试、中试、放大的过程。针对惠阳区已签约的大型项目,要求所有主要供方在其生产过程中的重要节点,以及产品出厂的检验环节,由建造工程师全程参与管控每一个环节。

同时,「中海储能」将完善 "1+4+N" 产业布局,加快广东省惠州市惠阳区、河南省开封市兰考县、内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗等产业基地建设,预计今年内完成产业基地的一期建设,实现整体 2G 瓦时以上产能。

36 氪未来产业

「36 氪未来产业」持续关注城市发展、产业转型和创新创业项目落地。寻求报道可邮箱联系 wangfengzhi@36kr.com 或扫码联系作者。

此外,今年 36 氪正式推出《36 氪企业投资指南内参》,依托在经济圈产业群、区域重点推进规划与招商领域的深厚积累,36 氪通过提供深入详细、更为及时、独家专有的全面信息服务,为政府部门提供高效、精准的产业项目内参;助力项目方匹配产业资金、链接关键人脉、快速融入新的产业生态。

来源:36 氪未来产业