"XX 发布最强开源大模型,多项基准测试全面超越 XX 等闭源模型!"

" 万亿参数开源模型 XX 强势登顶全球开源模型榜首!"

" 国产之光!XX 模型在中文评测榜单拿下第一!"

随着 AI 时代的到来,各位的朋友圈、微博等社交平台是不是也常常被诸如此类的新闻刷屏了?

今天这个模型拿到了冠军,明天那个模型变成了王者。评论区里有的人热血沸腾,有的人一头雾水。

一个又一个的现实问题摆在眼前:

这些模型所谓的 " 登顶 " 比的是什么?谁给它们评分,而评分的依据又是什么?为什么每个平台的榜单座次都不一样,到底谁更权威?

如果各位也产生了类似的困惑,说明各位已经开始从 " 看热闹 " 转向 " 看门道 "。

本文之中,我们便来拆解一下不同类型 "AI 竞技场 " ——也就是大语言模型排行榜——的 " 游戏规则 "。

01 类型一:客观基准测试(Benchmark),给 AI 准备的 " 高考 "

人类社会中,高考分数是决定学生大学档次的最主要评判标准。

同样地,在 AI 领域,也有很多高度标准化的测试题,用来尽可能客观地衡量 AI 模型在特定能力上的表现。

因此,在这个大模型产品频繁推陈出新的时代,各家厂商推出新模型后,第一件事就是拿到 " 高考 " 考场上跑个分,是骡子是马,拉出来遛遛。

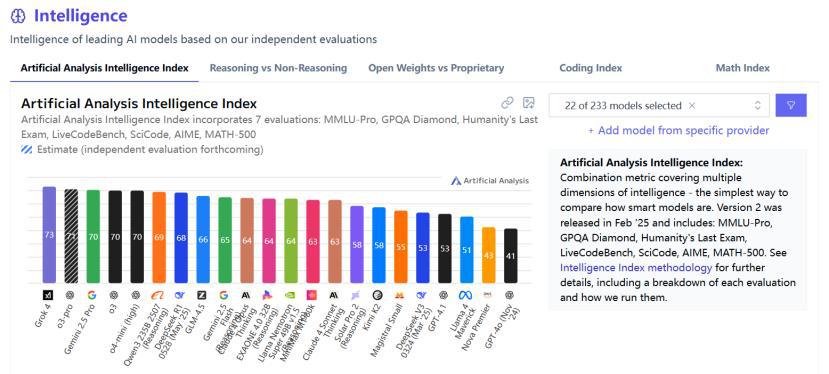

Artificial Analysis 平台提出了一项名为 "Artificial Analysis Intelligence Index(AAII)" 的综合性评测基准,汇总了 7 个极为困难且专注于前沿能力的单项评测结果。

类似于股票价格指数,AAII 能够给出衡量 AI 智能水平的综合分数,尤其专注于需要深度推理、专业知识和复杂问题解决能力的任务。

这 7 项评测覆盖了被普遍视作衡量高级智能核心的三个领域:知识推理、数学和编程。

(1)知识与推理领域

MMLU-Pro:

全称 Massive Multitask Language Understanding - Professional Level

MMLU 的加强版。MMLU 涵盖 57 个学科的知识问答测试,而 MMLU-Pro 在此基础上,通过更复杂的提问方式和推理要求,进一步增加难度以测试模型在专业领域的知识广度和深度推理能力。

GPQA Diamond:

全称 Graduate - Level Google - Proof Q&A - Diamond Set

此测试机包含生物学、物理学和化学领域的专业问题。与其名称对应,其设计初衷很直白:即使是相关领域的研究生,在允许使用 Google 搜索的情况下也很难在短时间内找到答案。而 Diamond 正是其中难度最高的一个子集,需要 AI 具备较强的推理能力和问题分解能力,而非简单的信息检索。

Humanity ’ s Last Exam:

由 Scale AI 和 Center for AI Safety(CAIS)联合发布的一项难度极高的基准测试,涵盖科学、技术、工程、数学甚至是人文艺术等多个领域。题目大多为开放式,不仅需要 AI 进行多个步骤的复杂推理,还需要 AI 发挥一定的创造性。这项测试能够有效评估 AI 是否具备跨学科的综合问题解决能力。

(2)编程领域

LiveCodeBench:

这是一项贴近现实的编程能力测试。与传统的编程测试只关注代码的正确性不同,AI 会被置于一个 " 实时 " 的编程环境中,并根据问题描述和一组公开的测试用例编写代码,而代码将会使用一组更复杂的隐藏测试用例运行并评分。这项测试主要考验 AI 编程是否具备较高的鲁棒性以及处理边界情况的能力。

SciCode:

这一项编程测试则更偏向于学术性,专注于科学计算和编程。AI 需要理解复杂的科学问题并用代码实现相应的算法或模拟。除了考验编程技巧,还需要 AI 对科学原理具备一定深度的理解。

(3)数学领域

AIME:

全称 American Invitational Mathematics Examination

美国高中生数学竞赛体系中的一环,难度介于 AMC(美国数学竞赛)和 USAMO(美国数学奥林匹克)之间。其题目具备较高的挑战性,需要 AI 具备创造性的解题思路和数学功底,能够衡量 AI 在高级数学领域中的推理能力。

MATH-500:

从大型数学问题数据集 "MATH" 中随机抽取 500 道题构成的测试,覆盖从初中到高中竞赛水平的各类数学题目,涵盖代数、几何和数论等领域。题目以 LaTeX 格式给出,模型不仅要给出答案,还需要有详细的解题步骤,是评估 AI 形式化数学推理和解题能力的重要标准。

图:Artificial Analysis 的 AI 模型智能排行榜

不过,由于模型的用处不同,各大平台并不会采用相同的测评标准。

例如,司南(OpenCompass)的大语言模型榜单根据其自有的闭源评测数据集(CompassBench)进行评测,我们无法得知具体测试规则,但该团队面向社区提供了公开的验证集,每隔 3 个月更新评测题目。

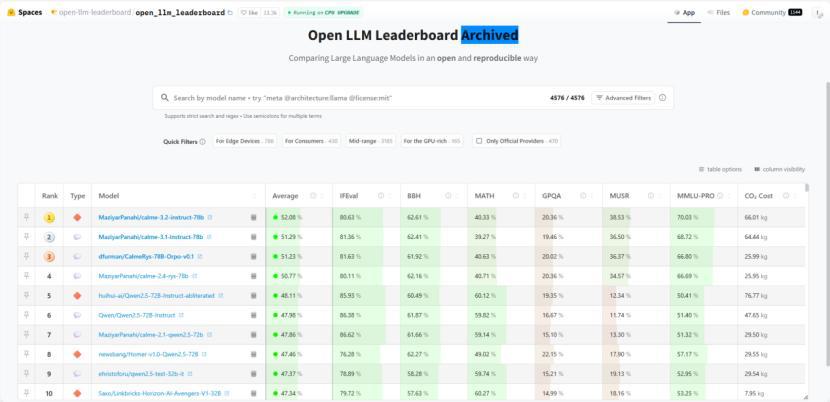

图:OpenCompass 大语言模型榜

与此同时,该网站也选取了一些合作伙伴的评测集,针对 AI 模型的主流应用领域进行评测并发布了测试榜单:

图:HuggingFace 上的开源大语言模型排行榜

在这个榜单中,还增加了一些测评标准,并附有解释:

IFEval:

全称 Instruction-Following Evaluation

用于测评大语言模型遵循指令的能力,其重点在于格式化。这项测评不仅需要模型给出正确的回答,还注重于模型能否严格按照用户给出的特定格式来输出答案。

BBH:

全称 Big Bench Hard

从 Big Bench 基准测试中筛选出的一部分较为困难的任务,构成了专门为大语言模型设计的高难度问题集合。作为一张 " 综合试卷 ",它包含多种类型的难题,如语言理解、数学推理、常识和世界知识等方面。不过,这份试卷上只有选择题,评分标准为准确率。

MuSR:

全称 Multistep Soft Reasoning

用于测试 AI 模型在长篇文本中进行复杂、多步骤推理能力的评测集。其测试过程类似于人类的 " 阅读理解 ",在阅读文章后,需要将散落在不同地方的线索和信息点串联起来才能得到最终结论,即 " 多步骤 " 和 " 软推理 "。此测评同样采用选择题的形式,以准确率为评分标准。

CO2 Cost:

这是最有趣的一项指标,因为大部分 LLM 榜单上都不会标注二氧化碳排放量。它只代表了模型的环保性和能源效率,而无法反映其聪明程度和性能。

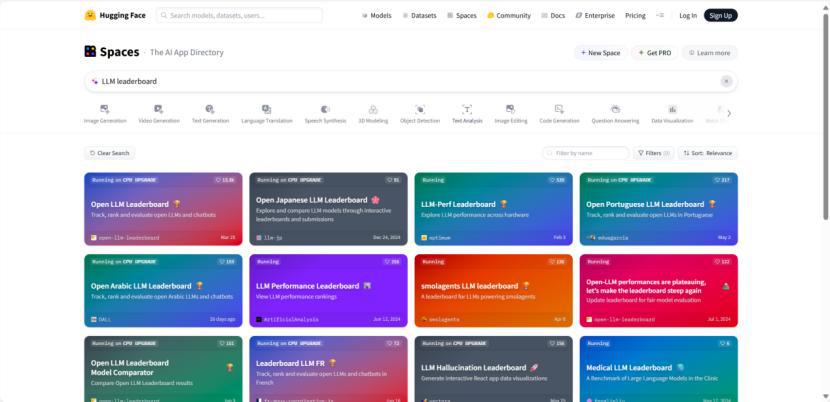

同样地,在 HuggingFace 上搜索 LLM Leaderboard,也可以看到有多个领域的排行榜。

图:HuggingFace 上的其他大语言模型排行榜

可以看到,把客观基准测试作为 AI 的 " 高考 ",其优点很明确:客观、高效、可复现。

同时,可以快速衡量模型在某一领域或某一方面的 " 硬实力 "。

但伴随 " 高考 " 而来的,则是应试教育固有的弊端。

模型可能在测试中受到数据污染的影响,导致分数虚高,但实际应用中却一问三不知。

毕竟,在我们先前的大模型测评中,简单的财务指标计算也可能出错。

同时,客观基准测试很难衡量模型的 " 软实力 "。

文本上的创造力、答案的情商和幽默感、语言的优美程度,这些难以量化、平时不会特意拿出来说的衡量指标,却决定着我们使用模型的体验。

因此,当一个模型大规模宣传自己在某个基准测试上 " 登顶 " 时,它就成为了 " 单科状元 ",这已经是很了不起的成就,但离 " 全能学霸 " 还有很远距离。

02 类型二:人类偏好竞技场(Arena),匿名才艺大比拼

前面已经说过,客观基准测试更注重于模型的 " 硬实力 ",但它无法回答一个最实际的问题:

一个模型,到底用起来 " 爽不爽 "?

一个模型可能在 MMLU 测试中知晓天文地理,但面对简单的文字编辑任务却束手无策;

一个模型可能在 MATH 测试中秒解代数几何,却无法理解用户话语中的一丝幽默和讽刺。

面对上述困境,来自加州大学伯克利分校等高校的研究人员组成的 LMSys.org 团队提出了一个想法:

" 既然模型最终为人而服务,那为什么不直接让人来评判呢?"

这一次,评判标准不再是试卷和题集,评分标准交到了用户手中。

LMSys Chatbot Arena,一个通过 " 盲测对战 " 来对大语言模型进行排名的大型众包平台。

对战时,两个模型同时登场,并对同一个问题进行解答,由用户决定谁输谁赢。

用户在投票前无法得知两个 " 选手 " 的 " 真实身份 ",有效消除了刻板偏见。

对于一般用户来说,LMArena 的使用方法非常简单:

登录 https://lmarena.ai/ 后,首先由用户进行提问,系统会随机挑选两个不同的大语言模型,并将问题同时发送给它们。

匿名标注为 Assistant A 和 Assistant B 两个模型生成的答案会并排显示,而用户需要根据自己的判断,投票选择最合适的回答。

匿名标注为 Assistant A 和 Assistant B 两个模型生成的答案会并排显示,而用户需要根据自己的判断,投票选择最合适的回答。

而在投票后,系统才会告知用户 Assistant A 和 Assistant B 分别是哪个模型,而这次投票也会加入到全球用户的投票数据中。

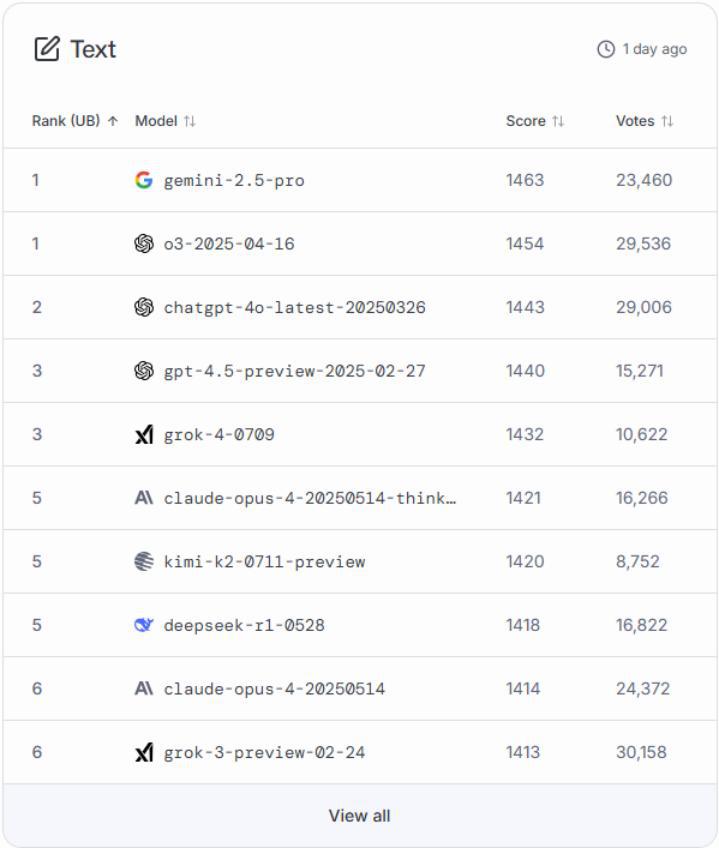

图:LMArena 文本能力排行榜

LMArena 中设计了七个分类的排行榜,分别是 Text(文本 / 语言能力)、WebDev(Web 开发)、Vision(视觉 / 图像理解)、Text-to-Image(文生图)、Image Edit(图像编辑)、Search(搜索 / 联网能力)和 Copilot(智能助力 / 代理能力)。

每个榜单都是由用户的投票产生的,而 LMArena 采用的核心创新机制就是 Elo 评级系统。

这套系统最初用于国际象棋等双人对战游戏,可用于衡量选手的相对实力。

而在大模型排行榜中,每个模型都会有一个初始分数,即 Elo 分。

当模型 A 在一场对决中战胜模型 B 时,模型 A 就可以从模型 B 那赢得一些分数。

而赢得多少分数,取决于对手有多少实力。如果击败了分数远高于自己的模型,则会获得大量分数;如果只是击败了分数远低于自己的模型,则只能获得少量分数。

因此,一旦输给弱者,则会丢掉大量分数。

这个系统很适合处理大量的 "1v1" 成对比较数据,能够判断相对强弱而非绝对强弱,并能够使排行榜动态更新,更具备可信度。

尽管有相关研究人员指出 LMArena 的排行榜存在私测特权、采样不公等问题,但它仍是目前衡量大语言模型综合实力较为权威的排行榜之一。

在 AI 新闻满天飞的环境下,它的优势在于消除用户先入为主的偏见。

同时,我们前面提到的创造力、幽默感、语气和写作风格等难以量化的指标将在投票中得以体现,有助于衡量主观质量。

但是,简单的流程和直观的 " 二选一 " 也为类似的竞技场平台带来了不少局限性:

一是聚焦于单轮对话:其评测主要采取 " 一问一答 " 的方式,而对于需要多轮对话的任务则难以充分进行评估;

二是存在投票者偏差:这是统计中难以避免的现象,投票的用户群体可能更偏向于技术爱好者,其问题类型和评判标准必然无法覆盖普通用户;

三是主观性过强:用户对于 " 好 " 和 " 坏 " 的评判过于主观,而 Elo 分数则只是体现主观偏好的平均结果;

四是缺失事实核查性:用户在对两个模型进行评判时,注意力往往放在答案的表述上,而忽视了回答内容的真实性。

03 我们到底该看哪个排行榜?

AI 江湖的 " 武林大会 " 远不止我们提到的这些排行榜。随着 AI 领域规模的不断扩大,评测的战场本身也变得越来越复杂和多元化。

很多学术机构或大型 AI 公司会发布自家的评测报告或自建榜单,体现出技术自信,但作为用户,则需要 " 打个问号 "。

就像足球比赛有主客场之分,机构也可以巧妙地设计评测的维度和题目,使其恰好能放大某些模型的优势,同时规避其弱点。

另一个更加宏大的趋势是,大模型的评测榜单正在从 " 大一统 " 走向 " 精细化 "。

据不完全统计,迄今为止,全球已发布大模型总数达到 3755 个。

" 千模大战 " 的时代,一份冗长的通用榜单,显然无法满足所有人的需求。

因此,评测的趋势也不可避免地走向细分化和垂直化。

那么回到最初的核心问题:到底谁更权威?

观点很明确:没有任何一个单一的排行榜是绝对权威的。

排行榜终究是参考,甚至不客气的说,"AI 竞技场 " 归根到底只是一门生意。对于高频刷榜的模型,我们务必要警惕——不是估值需求驱动,便是 PR 导向驱动。是骡子是马,终究不是一个竞技场能盖棺定论的。

但对于普通用户来说,评判一个模型的最终标准是唯一的:它是否真正对你有用。

评价和选择模型,要先看应用场景。

如果你是程序员,就去试试 AI 编写代码、检查和修复 Bug 的能力;

如果你是大学生,就让 AI 去做文献综述,解释学术名词和概念;

如果你是营销人,就看看 AI 能否写出精彩的文案、构思和创意。

别让 " 登顶 " 的喧嚣干扰了你的判断。

大模型是工具,不是神。看懂排行榜,是为了更好地选择工具。

与其迷信排行榜,真如把实际问题交给它试一试,哪个模型能最高效优质地解决问题,它就是你的 " 私人冠军 "。

来源:锦缎