今年假期,想着不去人挤人,决定去稍微小众的云南腾冲。

机票贵到离谱,只好广州→昆明→保山→腾冲,一路转车、顺便看风景。晚上 9 点,终于到了地方,兴奋的心情被浇熄一半。

大街上行人没有几个,在秋风中显得格外冷清。

进入度假村,完全黑灯瞎火,一栋栋居民楼亮灯率不足一成,路灯没有几个亮的,几乎只能靠月光辨别方向。

乌漆嘛黑的。

收拾好去吃饭,更是夸张。

横竖四个方向八条街,烧烤店、火锅店、特色菜乃至酒吧,绝大多数都是空的,偶尔有一两桌客人,都称得上生意好。

这可是黄金周假期,再小众也不至于冷清成这样 ……

虽然对不喜热闹的人而言,这样的氛围确实舒适。

但还是忍不住问一句:人呢?

热闹与冷清同在

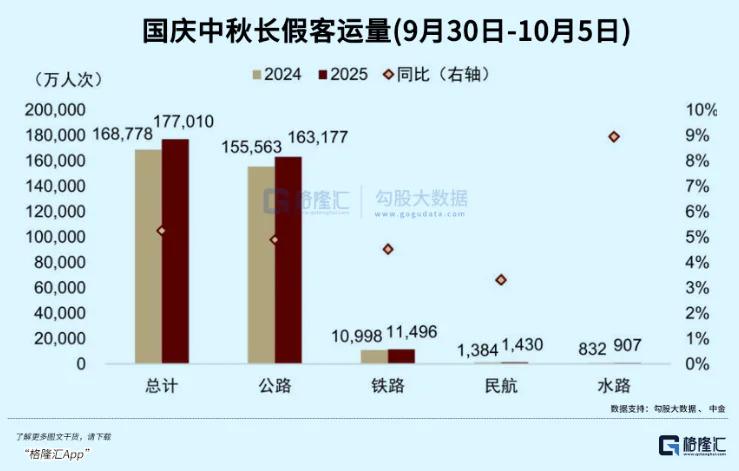

与个人感受到的冷清不同,今年假期整体的出行数据,依然火热。

据交通部的数据,10 月 1 日~10 月 8 日,全国累计跨区域人员流动量预计 24.32 亿人次,日均 3.04 亿,同比增长 6.2%。

从出行方式来看,铁路、水路、航空、公路分别同比增长 2.6%、4.2%、3.4%、6.5%。

经文旅部数据中心测算,8 天假期全国实际共出游 8.88 亿人次,比去年的 7 天假期多 1.23 亿人次。

这里很多平台给出了一个数据,就是把 8.88 亿人次除以 8,得出平均每日出游 1.11 人次,同比增长 1.65%。

这其实是不符合实际的。

因为人的精力有限。

不论是 7 天假还是 8 天假,就算是 10 天假,绝大部分人真正的游玩时间其实就是三天两晚,粗暴地除以 8 明显是有问题的。

这次假期确实是实打实地比去年多 1.23 亿人次出游。

如果只看这些数据,很容易就想当然认为今年的旅游极其火爆。

在媒体宣传中,各大热门景区也确实开启了人海模式。

八达岭长城、上海外滩、泰山景区、杭州西湖、武汉黄鹤楼、开封万岁山、深圳梧桐山 …… 全都是人挤人挤人,连一只蚊子都飞不进去。

看起来似乎比去年更热闹。

不过,人员流动中公路出行人次高达 22.4 亿,其中自驾比例约八成。

这说明,其实大部分人都没有出远门。

不排除有人连夜开车几百上千公里出去游玩,但那毕竟是少数。

大部分人要么是本地游,要么只是开车回老家吃顿饭而已。

也就是说,今年各地热门景区之所以火爆,很可能主要是本地人的功劳。

顶流景区依然不可替代,外地人虽然来得少了,但本地游客更多了,依然可以延续往年人挤人的热闹景象。

真正惨淡的是中小旅游城市,比如本人去的腾冲,之所以满大街门可罗雀,纯粹是因为本地人太少。

而这种现象,也可以解释消费方面的很多问题。

还是文旅部的测算数据,8 天长假国内出游总花费 8090.06 亿元,比去年的 7 天长假增加 1081.89 亿元。

人均每天消费 113.9 元,同比下滑 13%,仅相当于 2019 年同期的 95.9%。

人均 114 块钱,肯定什么都干不了。

比如一对情侣去旅游,就算三餐只吃泡面、喝矿泉水,最少都得 50 元;晚上住宿,景区周边我没见过低于 150 块 / 晚的。

这就去了 200 块钱,合着其它支出就 28 块钱?这都不够买一张门票。

当然这是平均值,正儿八经出去玩的,每天的支出至少是平均数的 2 倍。

但这也意味着,大部分人的消费连平均值都不到,平均每天就花几十块钱。

正常来说,这当然是不可能的。

但如果全国各地的景区消费主力,都从曾经的外地游客迅速转变为本地游客,这就说得通了。

本地人在本地景点游玩,就算离得有点远当天回不去,除非带着小孩,如今相当一部分人都不会选择住店。

年纪大点的,要么直接就在车里对付一宿;年轻的抗造的,很可能随便找个网吧玩一晚上。

要么,就跟着当下的潮流,去搭帐篷吧。

在景区搭帐篷,虽然不是什么新鲜事,但今年很普遍,成了个热门话题。

今年国庆期间,帐篷租赁订单量同比去年暴涨 410%,全国露营预定量同比大涨 80%,热门露营地早在节前两周就预订满了。

一顶帐篷两三百元,想睡多久睡多久,确实划算。

什么你说洗澡怎么办?北方城市里的澡堂子到处都是。

再不济,你上美团,通常十几二十块都能解决。

比如武汉江滩、黄鹤楼周边,甚至形成了超过 1000 米的帐篷带,光谷广场单日登记露营人数突破 3 万。

别说这些地方了,我在云南的大山上看风景时,都看到不少临时搭的帐篷。

旁边不远处就有成群的牛羊在吃草 ……

在美景中睡觉,确实比在酒店里舒适。但是我很好奇,他们晚上睡觉冷不冷。结果就是,假期超过 60% 的酒店、民宿房间无人问津。

得亏他们,今年的游客没有遇见酒店临时涨价的破事。别说涨价了,很多店甚至多次降价,都住不满。

为什么我住的度假村乌漆嘛黑,大概就是因为这个。属实是你好我也好。而这背后,是传统旅游行业的底层逻辑被颠覆了。

被动或主动的选择

总的来看,这次长假出游的人数确实更多了。

但越来越多人倾向于本地游,年轻游客越来越 " 抠门 ",总体的消费水平小幅下滑,同样也是显而易见的事实。

简单来说,旅游这个行为虽然是在复苏,但这个行业越来越不赚钱。

在上证冲上 3900 点的同时,终端消费板块的拉胯表现,就是最有力的说明。

而这一块,还是得分两方面来说。

2010 年后,移动互联网大范围普及,整个世界发生了质的变化。当然也包括旅游业。

2010 年后,移动互联网大范围普及,整个世界发生了质的变化。当然也包括旅游业。

这一时期,社交网络的加速传播,诞生了 " 文艺青年 " 群体,年轻人开始对精神享受提出追求。

" 灵魂和身体,总有一个在路上 "、" 世界这么大,我想去看看 ",类似的文案在社交平台疯狂发酵,远离大都市的丽江、大理、拉萨等地,瞬间成为顶流。

网红城市的存在,给商家提供了绝佳 " 宰客 " 的土壤。

大多数游客都是第一次到该地,没有在当地生活的经验,信息不对称是自然而然的事情。

而大多数商家也没有赚回头客生意的打算,所有的生意都是一次性买卖。

毕竟,你不买单,后面总有人排着队买单,高价低质的服务背后,是城市流量给无良商家的底气。

于是,房价疯涨、房东毁约,大小民宿挂羊头卖狗肉,鱼龙混杂,也就顺理成章。

无论是数年前,丽江束河古镇房东强行驱赶租客,甚至 " 泼漆 "、" 泼粪 ",还是近两年各地民宿普遍强行涨价、毁约,都将这一行业的黑暗面暴露在大众面前。

这是很不应该的。

当日因今日果,中国人就算再老实,也不可能一直被宰。年轻人为什么越来越抠门?宁愿住帐篷也不住店?即便没有宏观经济的影响,这也是必然结果。

当然,还有更深入的潜移默化的影响。

你可以很明显感受到,疫情前后,人们消费习惯发生了巨大改变:之前是储蓄偏向,如今是小额消费倾向。

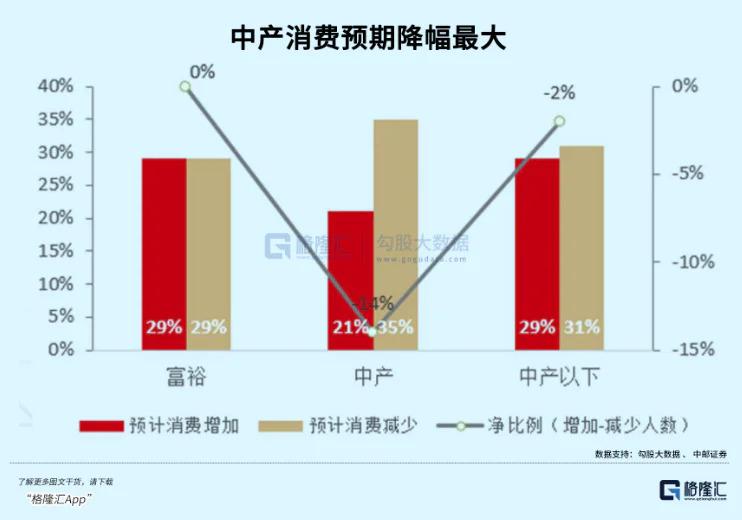

而之所以这样,归根结底,其实最重要的原因只有一个:中产的消费预期大幅下降。

什么是中产?目前并没有标准定义。

一般认为,国内月收入超过 2 万元的家庭,就可以视为中产家庭。

全国这样的家庭只有 3000 多万户,占比 8% 左右。

因为我们并不是消费型社会,所以这部分拥有稳定消费力的人群,显得更加重要。

有多重要?这 8% 的家庭贡献了整个社会消费总量的 55% 以上。

相比之下,富裕家庭贡献的消费,反而少得可怜。

然而看下图,中产群体预期消费的减少幅度高达 35%,远远高于富裕和以下人群。

本地游客数量急剧上升,就是具体表现之一。

虽然还是出去玩,虽然还花钱,但花得少了、变 " 抠 " 了。

中产的消费减少,体现在方方面面,当然不止是旅游业。

中产的消费减少,体现在方方面面,当然不止是旅游业。

以著名的美食之城成都为例。

今年 7 月餐饮收入仅 114.8 亿元,同比下降 34%。

1 月~7 月,成都餐饮收入 798.2 亿元;而 2024 年同期,这一数据是 1188.4 亿元。

连巴适的成都人,都不追求吃喝了,全国的普遍情况可想而知。

城市消费都如此,上市公司的业绩更不必说。

断崖式领先的老大哥海底捞,上半年利润都跌了 14%。

火锅谁不爱吃啊?但平均每个中国人都少吃了几口。

关于以上现象,很多人将之对应为迪士尼效应。

关于以上现象,很多人将之对应为迪士尼效应。

即:经济越下行,迪士尼的客人反而越多,随之娱乐业也会越发达。相反,在经济上升期,人们疲于奔命,反而少有娱乐时间。

哪怕现在的钱越来越难赚,但大部分人反而有更多时间陪伴家人和朋友,幸福感是上升的。

今年的 8 天长假就非常好地体现了这一点。虽然消费方面没什么起色,但出行人次确实比去年多了 1.23 亿。

尽管消费不再 " 高大上 ",但频次上是有所增加的。

当然,这只是一个 " 宏观背景 "。并不是说," 迪士尼 " 们只有在萧条时代才繁荣,其他时候就业绩不行。而是说,它们有很强的反经济周期能力。

但是,至少在目前,这种反经济周期能力并不代表盈利能力。相反,如今的旅游相关行业,虽然表面上火爆,但盈利能力是在下降的。这或许算是 " 中国特色 " 迪士尼效应吧。

尾声

市场,是社会的镜子,每一种事物的流行和失宠,反映的都是大众需求的变化。

前几年,或者说 2020 年以前,国内有一股病态的旅游狂热。

许多青年男女,动不动就把 " 爱旅游 " 作为一个高大上的标签挂在身上,各路朋友圈、微博里充满了矫揉造作的照骗。

似乎只有这样,才能显得自己生活丰富多彩、有内涵、有深度。

但大部分人的 " 朋友圈旅游 ",不过是打卡式的走马观花,留下的只有浅薄的吹嘘资本,当然会惹人厌恶。

久而久之,不但搞得旅游业乌烟瘴气,旅游这个名词本身的名声也被败坏了。

各种黑导游、黑司机、拍照收费、酒托、饭托,甚至还有假长城、假皇陵,一堆骗子游荡在旅游业的每一个环节。

到头来,本来是难得假期放松的好时光,居然成了和骗子斗智斗勇的垃圾行程,被类似 " 摸一摸,三百多 " 的骗局弄得畏手畏脚、心力交瘁。

这叫什么旅游?完全是花钱折腾自己。

抛却经济原因,此时此刻,国人对旅游这回事的态度、以及旅游业本身的遇冷,是良性的。

说到底,旅游是一件很私人的事,能够让自己感受到愉快才是最重要的。

来源:格隆