今年 6 月,银河通用 11 亿元融资的消息震动创投圈,这笔国内具身智能赛道年度最大单笔融资,让成立仅两年的公司累计吸金超 24 亿元,成为估值 10 亿美元的独角兽。

当王鹤带着银河通用站在聚光灯下时,人们突然意识到,一群带着清华烙印的创业者,正在具身智能的赛道上集体突围。

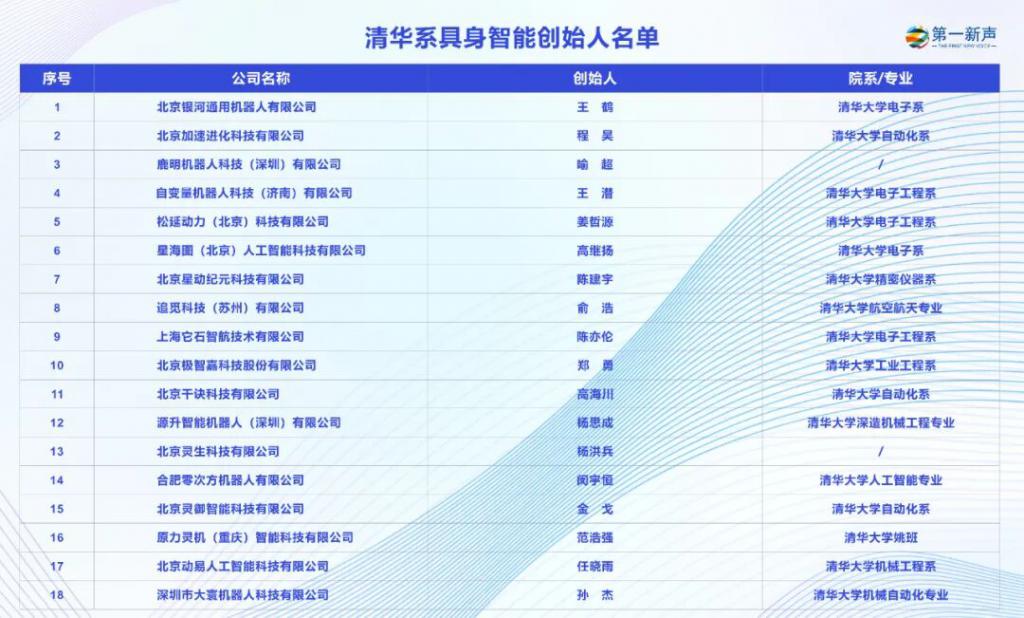

90 后清华团队创办的星海图成立 4 个月斩获千万美金天使轮,喻超带领的鹿明机器人半年内完成三轮融资,程昊的加速进化已手握商业化订单,这些公司的掌舵者名片上,几乎都印着清华的 " 注脚 "。

截至 2025 年,已有近 20 家由清华校友创办或核心团队源自清华的具身智能企业崭露头角,累计融资规模超 50 亿元。这些企业已在硬件研发、算法突破、场景落地等多个维度形成差异化竞争力,成为国内具身智能领域的重要力量。

这不是偶然。早在 1988 年,清华大学智能技术与系统国家重点实验室就启动了 THMR 系列机器人研究,为中国具身智能埋下第一颗种子。如今,多年技术积淀浇灌出的土壤正哺育着中国最活跃的具身智能创业生态。

从千万级融资的资本宠儿到多场景落地的行业先锋,清华系具身智能公司何以成为资本与行业瞩目的焦点?这群带着 " 自强不息 " 校训烙印的创业者们,又是如何带领企业突出重围的?

01 四十年,埋下具身智能的第一颗种子

2025 年,被认为是具身智能产业爆发的元年。

世界人工智能大会、世界机器人大会与人形机器人运动会的接连举办,将这一领域的热度推向顶峰,产业呈现出爆发式增长的繁华景象。知名投资机构高盛预测,到 2035 年,仅人形机器人全球市场规模就将达 380 亿美元。

在这股全球热潮中,鲜少有人注意到,清华大学在具身智能领域的探索,早已走过了四十个春秋。这段从实验室走向产业前沿的漫长历程,亦是中国具身智能研究从跟跑到并跑的缩影。

而这一历程的推进,离不开张钹的持续引领。

作为中国科学院院士、清华大学人工智能研究院名誉院长,张钹被誉为中国人工智能领域的泰斗。他早在四十多年前便投身人工智能领域,并开创了多项国内先河:发表中国第一篇人工智能学术论文、荣获中国在人工智能领域的首个国际重要奖项、牵头成立国内第一个智能机器人实验室、培养出本土第一位人工智能博士,并组建了中国第一个人工智能国家重点实验室。

这条拓荒之路并不好走。将时间线拉长到四十年,可以看到张钹的每一步都踩在了发展的关键节点上,他的思考、转向与坚持深刻反映了 " 半部 " 中国人工智能史。

1978 年,清华大学自动控制系更名为 " 计算机技术与应用系 "。系中原来从事自动控制研究的老师面临两个选择:待在计算机系,或去新成立的自动化系,时年 43 岁的张钹,毅然选择留在这个正处于起步阶段的学科,投身一个充满未知的人工智能领域。

这是一条无人走过的路,张钹与张毓凯、林尧瑞、石纯一和黄昌宁等等清华老一辈教师一起将 " 人工智能与智能控制 " 定为新的教学与科研方向,这也推动清华成为国内最早系统开展人工智能教学与科研的单位之一。

这是一条无人走过的路,张钹与张毓凯、林尧瑞、石纯一和黄昌宁等等清华老一辈教师一起将 " 人工智能与智能控制 " 定为新的教学与科研方向,这也推动清华成为国内最早系统开展人工智能教学与科研的单位之一。

时间来到 1984 年,张钹与在安徽大学任教的弟弟张铃联合在人工智能领域顶级国际期刊《IEEE 模式分析与机器智能汇刊》发表了一篇论文,引起了国际同行的高度关注,这也是中国科学家在人工智能领域的第一篇学术论文。

他们提出的 SA 算法还在 1984 年欧洲人工智能会议上获得了 ICL 欧洲人工智能奖,成为首次获得该领域国际重要奖项的中国人。同年,张钹带着科研硕果结束访学回清华继续任教。

1982 年至 1984 年间,张钹所在的清华人工智能与智能控制教研组一直在进行调查研究,访问了西南、东北等地大量研究所及工厂。在大量的调研中,他们意识到机器人将会在产业界大有作为,也会成为一项重大需求。为抓住这一先机,张钹与同事开始多方奔走、筹措经费,联系国内外厂家,着手筹办清华大学智能机器人实验室。

念念不忘,必有回响。1985 年,他们得偿所愿,添置了第一台进口机械臂,为具身智能的研究奠定了硬件基础。同年,清华成立了国内首个智能机器人实验室,张钹成为实验室的负责人。

实验室购买了国内第一台 PUMA560 机器人,张钹将研究方向定为机器人在矿山、工业生产等场景的应用。同时,也在智能汽车、汉字识别、语音识别、自然语言理解等方向上开展研究。

他们每一步都踩在了时代的风口上。1986 年国家启动 "863 计划 ",智能机器人被列为重点主题之一。

彼时人工智能尚处低潮,国内外相关研究寥寥,张钹带领的清华团队再次敏锐捕捉到这一机遇,他在 1987 年牵头筹备智能技术与系统国家重点实验室。

1988 年,智能技术与系统国家重点实验室启动 THMR 系列移动机器人系统的研制。尽管该系列主要面向无人驾驶汽车系统,外观尚未 " 拟人 ",却为移动机器人技术积累了底层能力。

该实验室在 1990 年正式对外开放运行,这也是全国第一个人工智能国家重点实验室。实验室先后承担国家自然科学基金、国家攀登技术、"863 计划 "、国家科技攻关计划等系列项目,成为国家有关人工智能科研任务的主要承担单位之一。

谈起智能技术与系统国家重点实验室,张钹心里满是骄傲和自豪。实验室曾连续三次在国家评审中获得了 " 优秀 " 的称号,在 " 万事待兴 " 的岁月里,一群人的坚持在慢慢被看到。

真正的转折发生在 1998 年,清华大学借助 "985 工程 " 首期专项资金设立了机器人重大研究项目,类人机器人的系统研制正式提上日程。

四年后,清华成功推出国内首个具备完整仿人形态的自主机器人系统—— THBIP-I。该机器人由精密仪器系、机械工程系和自动化系联合研制,身高 172 厘米,重 130 公斤,全身配置 32 个自由度,头部、双臂、躯干及双腿均实现模块化设计,标志着中国在仿人机器人结构设计与运动控制方面迈出关键一步。

从机械臂的运动规划,到智能体的环境感知,张钹带领清华团队在具身智能这条路径上深耕四十余载,从理论构建、技术突破到平台建设,为清华具身智能发展奠定了坚实基础。

如今,这位拓荒者播下的种子已茁壮成长。一批批像朱军、马少平、袁进辉这样的后辈学者与产业先锋,正接过他手中的接力棒,在前辈奠定的深厚积淀上,投身具身智能的新征程。而他们所延续的不仅仅是技术路线,更是一种精神基因。

02 二十年,一个人,一支队

在另一条时间线上,代代相传的精神基因悄然生根,催生出不一样的科研共同体。

" 我们赢了!" 雀跃的欢呼响彻绿茵场上。今年 7 月,在 RoboCup 巴西机器人足球世界杯人形组的比赛中,清华大学火神队光荣夺冠,这也是中国队伍首次在该组别夺冠。

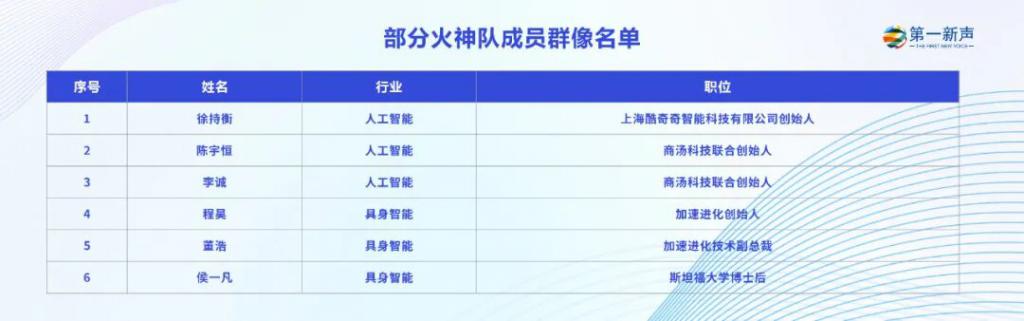

火神队的成员来自清华大学机器人控制实验室,自 2005 年第一次参加世界杯赛以来,参加比赛的学生换了一批又一批,但带队的老师却始终是清华大学自动化系研究员、机器人控制实验室主任赵明国,他也是火神队的创始人。

在希腊神话中火神赫菲斯托斯不仅掌管火焰与锻造技艺,还擅长制造工具和武器。赵明国认为这与他们制造机器人契合度很高,于是 " 火神队 " 的名字就此产生,并一直延用至今。

提到火神队,提到赵明国,有一条贯穿其中的主线是二十年如一日的对机器人领域的探索坚持。回顾赵明国的科研轨迹,几乎与中国仿人机器人的成长曲线重合。

他从 1997 年本田发布 ASIMO 后便开始关注这一领域,2000 年进入清华从事博士后研究,师从陈恳教授,专注人形机器人控制系统。在那个工业机器人尚且依赖进口、国内研究凤毛麟角的年代,他毅然选择了人形机器人控制系统的研究这一艰深方向。

当时清华计算机系有一支参加 " 机器人世界杯 "RoboCup 仿真组的队伍,赵明国做的方向与其相契合,于是他就成立了清华火神队,专门做人形机器人的比赛。

那时机器人在清华尚未成为主流研究方向,由于投入大、产出低,与 ACM 等信息学竞赛相比正向反馈来得要慢很多。于是火神队的组建几经波折。赵明国只能从机器人实验室抽几个学生,再加上自动化系其他老师各派了几个研究生过来,一支机器人足球队才初具雏形。

2003 年后,由于清华研究方向有所调整,人形机器人的研究被暂时搁置。

2004 年和 2005 年火神队分别初次参与了国内赛事与国际赛事。在参赛的前两年赵明国一直专注基于 AIBO 机器狗的标准平台研究,直到 2006 年的国际比赛中,看到火神队取得的成绩并不理想时,赵明国反思认为人形更符合队伍的特点,于是回国后就决定从四足转人形。

而当时的国际机器人发展也迎来了一波高潮。2005 年是一个技术爆发与理论突破并存的节点。康奈尔大学团队在《Science》发表被动行走论文、本田 ASIMO 实现快速运动、波士顿动力推出 Big Dog 四足机器人,一系列进展既带来启发,也带来巨大竞争压力。

2006 年初,赵明国开始研究被动行走技术,火神队也开始在软件之外涉足自主硬件开发。当时赵明国意识到,人形机器人的实力决定因素在于机械与运动控制。

通往成功的路上并非一帆风顺。2007 年,火神队再度参加比赛,但成绩依旧不理想,连前八名都没进。赵明国开始调整战略,他发现研究软件不能脱离硬件,开始关注机器人硬件,带着团队做了大大小小几个不同规格的人形机器人。

2008 年,赵明国带领团队开发了一个专门用于人形机器人走路的 " 虚拟斜坡法 "。这项技术让火神队在同年 RoboCup 的比赛中大放异彩,获得了中国队在人形组上获得的首枚奖牌,团队成员士气大涨。

但到了 2010 年前后,因技术瓶颈和商业前景不明,全球多个团队纷纷退出该领域。2011 年,机器人领域理论创新放缓,基础研究和应用开发都遭遇瓶颈。回顾那段艰难岁月,赵明国曾坦言," 二十年过去,仍在坚持的仅有我一人 "。

转机出现在 2013 年和 2015 年,连续两届 DARPA 机器人挑战赛的举办重新点燃学界与工业界对人形机器人的热情。赛事在实践中证明,整体行为控制和模型预测控制等优化方法可以有效满足复杂环境下的实际应用需求。这些方法不仅能够有效解决实际问题,在理论框架上也更加完备。

随着技术趋势的发展,赵明国在 2015 年也开始研究优化控制方法,并计划将其应用于开发高性能的机器人集群力控制系统。

也正是在这一年,清华大学与优必选科技共建北京研究院,由赵明国担任院长,带领团队深入力控关节、WBC 与 MPC 等方向的算法预研。火神队的机器人由此进入产业界。

几乎同一时期,清华机器人的研究机构布局也进一步拓展和深化。除了传统的自动化系、精仪系和机械系以外,交叉信息研究院、人工智能研究院智能机器人中心等跨学科平台逐渐成为新技术孵化的重要阵地。

赵明国带领团队在研究方向上始终追踪国际前沿,不断更迭研究手段。2016 年,赵明国团队开始探索类脑芯片与机器人控制的结合,2021 年更是参与国家脑计划项目,重点攻关类脑控制子系统。在 ETH Zurich 等机构推动强化学习应用于四足机器人后,清华科研人员也快速跟进,将学习型方法融入具身智能开发流程。

赵明国二十余年的坚持带来的不仅是具身智能领域科研的精深,还带出了诸多人形机器人的玩家。这不只是一个人的故事,也是一群人的故事。

赵明国二十余年的坚持带来的不仅是具身智能领域科研的精深,还带出了诸多人形机器人的玩家。这不只是一个人的故事,也是一群人的故事。

早期被业内称为 " 商汤三剑客 " 的徐持衡、陈宇恒与李诚便来自火神队。

徐持衡与李诚高中便因为参加计算机竞赛而相识,毕业后分别保送至清华计算机系和物理系,大一时两人便一起加入到机器人控制实验室,并成为实验室的主力担当。大二时,两人共同负责机器人定位决策系统,李诚专攻定位模块解决 " 机器人在哪 " 的问题,徐持衡则研发决策部分,构建起从视觉、定位到决策的完整流程,输出运动指令。后来,徐持衡将同班同学陈宇恒引入实验室负责软件工程,三人成为核心主力。

2012 年由李诚带队,徐持衡、陈宇恒作为主力参与了当年的 RoboCup,火神队决赛中因机械故障仅获人形组亚军。而之后的几年,火神队也并未夺冠。带着对遗憾的不甘,徐持衡前往香港中文大学汤晓鸥的 mmLab 实习。2013 年 1 月,徐持衡决定和汤晓鸥创业。他第一时间就想到了李诚、陈宇恒,拉着两人组成早期商汤的队伍投身到创业中。

来自火神队的创业大军不止 " 商汤三剑客 "。

2023 年,程昊察觉到机器人时代的来临。具身智能的发展让他心潮澎湃,程昊选择离开大厂,投身到机器人创业的大军中。他回到清华,找到赵明国一起讨论机器人的现状和发展趋势。在明确方向后,程昊创立了加速进化,赵明国担任公司的首席科学家,火神队曾经的队长董浩也加入其中,再次并肩作战。

除了火神队的成员,当前有清华背景的科研人员创立的科技企业不在少数,如星动纪元、银河通用、千寻智能等已成为国内人形机器人赛道的重要力量。他们不仅在足式运动、手臂控制等关键模块实现突破,也正在推动整机产品走向工程化和商业化,构成 " 清华系 " 创业群落中一股活跃的力量。

可以说,清华大学堪称为具身智能的 " 黄埔军校 ",培育出一批机器人领域的创业者和技术专家。

03 清华系撑起半壁江山

四十年筑牢根基,二十年坚守创新,一脉相承的探索精神,让今天的清华系迎来属于他们的时刻。在具身智能的创业浪潮,清华系具身智能创业者正呈现出鲜明的特征。

一类是科学家型创始人,有深厚的学术积累为根基。一类是拥有产业经验的实战派,深谙硬件量产与商业落地逻辑。还有一类是打破行业惯性的年轻创业者,以创新的技术路线,为行业注入新鲜活力。

一类是科学家型创始人,有深厚的学术积累为根基。一类是拥有产业经验的实战派,深谙硬件量产与商业落地逻辑。还有一类是打破行业惯性的年轻创业者,以创新的技术路线,为行业注入新鲜活力。

与行业中其他从计算机视觉转向机器人领域的人不同,陈建宇从在清华大学读本科开始就一直在做机器人的研究。他当时所在的清华大学精密仪器系是国内最早从事双足人形机器人研究的单位之一。

" 对自己和中国科技有信心。"2018 年底,陈建宇从加州大学伯克利分校博士毕业后,拒绝了谷歌无人车的工作邀请,选择回到清华大学,成为交叉信息研究院的助理教授和博士生导师。

回到清华大学后,他在实验室里以课题的形式做人形机器人研究,同时也在思考如何发挥机器人的更大价值。

2022 年,陈建宇决定创业。尽管公司名还未确定,但他已经定下目标,致力于打造通用机器人以及机器人的通用智能。

而他也确实做到了。星动纪元成立仅三个月,就收获由联想创投领投,金鼎资本、清控天诚、世纪金源纷纷押注的超亿元融资。成立两年,已有三款产品:星动 L7 主攻工业物流,星动 XHAND1 作为核心零部件供应科研、机器人生产商与工业市场,星动 Q5 聚焦零售、文旅等商业服务领域。

目前,星动纪元已实现超 200 台产品交付,订单中 50% 以上来自海外,多家全球顶尖科技公司已成为其客户。

丰厚的学术积累往往带来创业的决心。银河通用创始人王鹤、千诀科技创始人高海川,千寻智能联合创始人高阳,星海图联合创始人赵行、许华哲等人亦是科学家创业的典型。

除了深厚的学术底蕴,丰富的 " 造品 " 经验对创业来说同样必不可少。在具身智能领域不乏从大公司 " 出走 " 的科技人才。

奥赛金牌、保送清华姚班、高二便加入旷视科技,在半工半读的情况下,仍能在姚班保持第一名的成绩,他就是范浩强,在公众视野中,一直展现出 " 天才 " 的形象。

25 岁他就已成为旷视研究院的算法总监,带领着近百人的研发团队,在图像算法、团队培养、商业化等方面获得了显著突破,并在人脸识别、人脸检测方向拿下多个顶会级别比赛的世界第一。范浩强曾带领旷视的团队参与 AI 顶会 CVPR NTIRE 真实图像降噪挑战赛,以绝对优势的运行时间和最终结果拿到了 Raw-RGB 组的冠军。这是一场全球巨头都有参与,AI 高手同场竞技的比拼,获得第一名并不容易。

本科时期,他就已经在人脸识别、人脸检测方向带领团队为旷视拿下三个顶会级比赛的世界第一了。

或许 " 天才 " 总想有更大的施展空间。今年 3 月,范浩强创立原力灵机,同日宣布近期完成 2 亿元天使轮融资,投资方包含君联资本、九坤创投、启明创投。

成立不到半年,原力灵机便在全球机器人视触融合挑战赛上拿下 " 纯触觉操作 " 的金牌。自从 2022 年首届举办以来,这场赛事已成为具身智能领域的 " 金字招牌 "。原力灵机凭借自主研发的 " 混合算法 " 和 " 触觉传感器创新设计 ",成为最大黑马。

曾经扬言 " 弄斧要到班门 " 的 AI 天才少年,或许在未来也会建立自己的 " 班门 "。

在清华系具身智能创业大军中拥有产业经验的创始人不在少数,源升智能创始人杨思成、鹿明机器人创始人喻超、星海图创始人高继扬、它石智航创始人陈亦伦、灵生科技创始人杨洪兵、动易科技创始人任晓雨等人均是 " 产业老兵 " 出走创业的典型。

有的人从大厂跳出,建立自己的天地,有的人则是从传统教育体系中跳出。

1998 年出生的姜哲源在具身智能的概念开始兴起时,毅然决定辍学创业,彼时他正在清华大学交叉信息研究院攻读博士学位,师从陈建宇。

从清华辍学去创业,这是一条鲜有人走的路,姜哲源认为 " 这是一个无比正确的选择 "。甚至连公司的早期团队都是他在网上认识的 " 网友 ",用他的话说,是一群 " 目标一致的人 "。

" 当时我们觉得自己的技术是能够颠覆整个行业的,所以希望能够改变行业的现状。" 抱着一腔热血,2023 年 9 月,姜哲源正式成立松延动力。

彼时,强化学习人才争夺白热化,具备腿足式机器人强化学习实操经验的从业者成了市场香饽饽,薪资一度飙至 10 万元 / 月。面对这一天价,姜哲源算了笔账,如果按这个标准招人,公司现金流难以支撑。

放弃争抢第一梯队高价人才后,姜哲源将目光转向了另一类群体——理论功底扎实、具备工程化能力的潜力新人。为精准筛选这类人才,他设计了一套实操题,要求面试者基于苏黎世联邦理工学院的四足机器人开源代码,完成双足机器人行走的运动控制调试。

这一设计暗藏两层考量:一来可直观检验候选人的真实能力,二来也向候选人传递出 " 技术掌舵人懂行 " 的信号,打消其对老板在后续工作中 " 瞎指挥 " 的顾虑。

最终,通过这套题目的应聘者,成为松延动力核心算法团队的中坚力量。新团队就位后,开始迅速基于公司既有人形机器人展开调试,仅用不到两个月时间,就实现了机器人行走、跑步、跳跃等动作的全流程跑通,完成了关键技术迭代。

初生牛犊不怕虎,在具身智能领域想要改变未来的年轻人不止有一个。

2025 年伊始,机器人赛道再添新玩家。零次方机器人正式落子合肥包河区,创始人闵宇恒带着一腔热血决定回归故土,与团队并肩冲刺机器人赛道。

零次方机器人的创始团队来自清华 AI&Robot 实验室,是一群敢想敢拼的 00 后。"0 的 0 次方在数学领域是未定义的,这恰是我们想要的状态。" 闵宇恒解释团队将公司命名为 " 零次方 " 的深意。不设上限、持续破界,在机器人这个充满变量的赛道里,释放无限可能。而这份打破常规的勇气,也正是这群 00 后敢闯硬科技的底气所在。

目前,零次方机器人已获数千万元订单,意向订单总额已近亿元,主要涵盖科研教育、数据中心场景、酒店服务场景、文娱展览场景。7 月零次方机器人已开始陆续交付 ZERITH-H1 产品,在今年预计完成 500 台机器人交付。

四十年积累,二十年坚持,换来一个时代的开启。

从学术到产业、从技术到产品,如今,一批批带着清华印记的创业者正在继续推动技术的落地。这条路依然很长,而故事也还在继续。

来源:第一新声